Try Living in Okuyamato.

Try Living in Okuyamato.

Organized by Nara Pref.

Organized by Nara Pref.

文=大窪宏美(Café equbo*) 写真=百々武(合同会社dodo)

2025年2月3日。二十四節気最後の項、寒さ極まる「大寒」を経て、旧暦では一年の始まりとなる「立春」の朝です。冷たい空気の中にも微かに春の訪れを予感させるやわらかな日差しの下、五條市に一組の夫婦が到着しました。今年度で2回目の募集となる「暮らす奥大和」五條編に応募してくれた、倉若太一さん、真実さん夫妻です。

伊達さん:おはようございます。真実さん、はじめまして~!

笑顔で迎えるのは、昨年から引き続きホストを務めてくれる伊達文香さんです。伊達さんと太一さんは面識があり、妻の真実さんは今日が初対面。挨拶を交わし、宿泊先となる「滞在交流ラボ 標」にチェックインします。

ここは明治から昭和期の商家である岡橋邸の別宅を、地元のNPO法人「大和社中」が地域活性化の拠点として整備した、木造二階建ての交流施設。全ての部屋を合わせると約90畳もあるという立派な古民家を、伊達さんの案内で見学します。

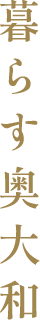

真実さん:わぁ、いい景色!

伊達さん:ここからの眺め、いいですよね。五條新町をこういうふうに上から見渡せるところって、他にないんですよ。

大きな手吹きガラスの窓の先に広がるのは、江戸の風情が残る五條新町の町並みと、その奥にそびえ立つ山々の美しい稜線。アウトドアが趣味で「特に山の風景が好き」というお二人は、ここからの景色を一目で気に入ったようです。

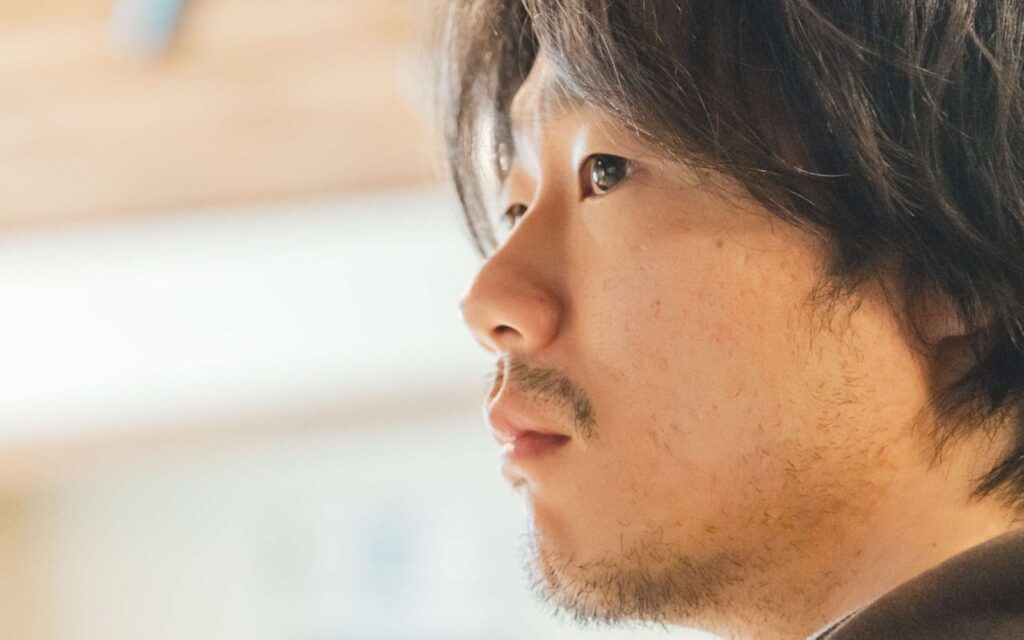

東大阪にお住まいの太一さんと真実さんは、3か月前に入籍したばかりの新婚夫婦。夫の太一さんは執筆や翻訳を手がけるフリーランスライター、妻の真実さんは美容師として大阪市内に勤めていらっしゃいます。旅好きの太一さんはライターの仕事をしながらも、学生の頃から持ち続けていたゲストハウス経営の夢を叶える場所を探しており、昨年末に五條新町にある「余韻(yoinn)」という宿を前オーナーから引き継ぎ、経営をスタート。現在は五條と東大阪の二拠点生活を送っています。

一方、真実さんは元々「奈良に住んでみたい」という気持ちがあり、職場からは遠くなるものの通えない距離ではないこともあって、この機会に夫婦での住まいを五條に移してしまうのがいいのではないかと、「暮らす奥大和」への参加を希望したといいます。

「余韻」の引継ぎが決まってからは度々訪れているものの、それまでは五條に来たことがなかったというお二人。事前の打ち合わせで「土地のことを知りたい」「地元の人との交流がしたい」「イトバナシの話を聞きたい」という希望を聞いていた伊達さんは、日ごとにテーマを決め、プランを立ててくれていました。

伊達さん:せっかくなので、普通に五條に来ただけでは見られないようなディープな要素を入れつつ、原点に戻れるような時間も過ごしてもらえたらいいなと思って、スケジュールを組んでみました。

どんな所に行って、どんな人に会うのか。3日間の大まかな流れを共有し、お茶を飲みながら一息ついたら、早速最初の目的地に出発です。

皆で伊達さんの愛車・デリカスターワゴンに乗り込み、まず向かうのは五條市役所。移住を希望する二人に多面的にまちのことを知ってもらう機会になればと、伊達さん自身が日頃から交流のある職員の方に相談し、ランチ会をセッティングしてくれていました。

2021年に移転したばかりの新庁舎は、県産のスギ材が多用されていてすっきりと明るい印象。「市民交流の場となる庁舎」をコンセプトに、物販や飲食コーナーが設けられた「にぎわい棟」も併設している、地域に開かれた市役所です。

ランチ会には、移住関係の事業を担当されている企画政策課と行政経営管理課から、計6名の方がお昼休みの時間を利用して集まってくれました。各々名刺を交換し、挨拶を交わして席に着きます。

伊達さん:順番に自己紹介していきましょうか(笑)。

五條市のこと、仕事のこと、趣味のこと、これからやっていきたいことや地域への想いなど、持ち寄ったお弁当を食べながら思い思いに話します。お互いに質問し合ったり、時には笑いも交えながら、ぐるりと一周する頃にはすっかり和やかな空気に包まれていました。

三崎さん:こうやって出会う機会をいただけて本当に嬉しく思っています。困ったことがあればお気軽にご相談いただけたらと思いますので、本当に何でも電話してください。

お仕事に戻る皆さんにお礼を言って別れ、次はガイドの方に案内してもらいながらの町歩きです。「五條のガイドといえばこの方」という内倉保さんが、市役所まで駆けつけてくれていました。

内倉さん:さっそく行きましょうか。

内倉さんに連れられてまちへ繰り出します。市役所から滞在先の「標」まで約1.6㎞の道のりをゆく、五條新町の歴史・文化ガイドツアーです。

どこか懐かしさを感じる町の景色を眺めながら、まず立ち寄ったのは天誅組の本陣があった場所として知られる櫻井寺。建築家・村野藤吾さんの設計により昭和42年に完成した鉄筋コンクリートの本堂を見学し、天誅組の歴史についてお話を伺いました。

そこから本陣交差点の地下道を抜け、常夜灯型の道標や、建築年が判明している日本最古の民家「栗山家住宅」などを案内していただきながら、新町通りに入ります。

五條新町は、関ヶ原の合戦での功績が認められた松倉重政が二見城に入城したことにより、五條藩の城下町として江戸時代初期に開かれました。奈良や和歌山、伊勢などを結ぶ交通の要衝だったことや、城下町振興策として諸役を免許して商売を行いやすくしたことから、商人の町として栄え、五條が南和地域の中心地として発展する土台が作られたと言われています。

国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている町並みを楽しみながら、途中倉若さんが営む宿「余韻」にもちらりと立ち寄り、内倉さんに紹介します。

その後、地域の散策拠点「まちなみ伝承館」の展示を見学し、建物内部から通りの裏側に抜けると、そこには樹齢100年と言われる立派な枝垂桜の木が立っていました。

内倉さん:この桜が見頃になるタイミングで、ちょうど後ろの柳の新芽が出てくる。色のコントラストが素晴らしくて、見事な眺めになるんやで。絶対見にきいや。

冷たい風に揺れながら開花の時を待つ桜の横を抜け、吉野川の河川敷を歩きます。

昔はもっと水量が豊富だったこと。水泳の練習場として飛び込み台も設置されており、その頃には五條の女学校が全国大会を連覇していたこと。伝統漁法である簗漁(やなりょう)で大量の鮎が獲れた時のことなど、様々なエピソードが飛び出します。倉若夫妻は広々とした川の景色を眺めながら、生き生きと語られる内倉さんのお話に耳を傾けていました。

その後も、町家に残る「うだつ」や、火事を広げないためにあえて窓を設けない造りなど、昔の人の家づくりの知恵に触れたり、旧国鉄の未成線「五新線」の遺構を見学したりと、見どころの多い五條新町を巡ります。

あっという間に時が経ち、気がつけばたっぷり2時間半が過ぎていました。

内倉さんにお礼を言って別れ、夕食の時間まで標で一旦休憩します。

この日の夕食は、なんと伊達さんのご実家での歓迎会。実は、今朝の集合時にタイミングよくご両親が運転する車が通りがかったり、町歩きツアー中に河川敷をウォーキングするお母さんと出くわしたりと、今日だけで2回もばったり会うという偶然が重なって、不思議なご縁を感じる展開となっていたのでした。

8時半、伊達さんの夫・杉川幸太さんも合流し、標から程近い伊達家のご実家に向かいます。到着するとびっくり! 入り口のドアには、歓迎のメッセージが書かれた手書きの張り紙がしてあるではありませんか。

博彦お父さん、佳子お母さんの愉快なサプライズに迎えられ、伊達さんのホスピタリティの源泉を垣間見たような気がしました。

博彦さん:二人が五條に来てくれたことを祝って…ウェルカム・トゥ・ゴジョー!カンパーイ!さぁ、飲んで飲んで!

乾杯に次ぐ乾杯。「人をもてなすのが大好き」という博彦さんと佳子さんは、心づくしのお料理ととっておきのお酒を用意して待っていてくれました。

博彦さん:いや~嬉しいじゃないの。こんな素敵な夫婦に出会えて、本当に嬉しい。ほら、料理は熱々のうちにどうぞ! 奈良に来たからには日本酒も飲まないと!

テーブルの上には博彦さん自慢の手羽先の他、佳子さんお手製の豚の角煮や、椎茸のチーズ焼き、豚まんなど、お酒もご飯も進むメニューが並びます。

ご両親と倉若夫妻はもちろん初対面ですが、まるで久しぶりの実家に帰ってきたようなもてなしに、太一さんと真実さんの緊張は一瞬でほぐれたようでした。

伊達さん曰く「全員がおしゃべり」という仲良しファミリーの愉快なやり取りに、お腹を抱えて笑い、時に合いの手を入れつつ、締めの粕汁をいただく頃には、すっかりひとつの家族のように打ち解けていました。

佳子さん:またうちにも遊びに来て。今度からはこの人たち(文香さん夫妻)抜きでもね!

再会を約束し、ギュッと握手をして別れます。博彦さんと佳子さんは、見えなくなるまで手を振って見送ってくれました。

興奮冷めやらぬまま「標」に戻ると、ここにもゲストが駆けつけてくれていました。昨年、橿原市でクラフトビールメーカー「FARMENTRY(ファーメンタリー)」を立ち上げた西崎翔さんです。

伊達さん:五條以外でバリバリやってる同世代の人たちともぜひ出会ってほしいなと思って来てもらったんです、西崎さんありがとうございます。

西崎さんが持参してしてくださった様々な種類のクラフトビールの説明を聞きながら、飲み比べて盛り上がります。

そうしてほろ酔い気分で会話を楽しむうちに、濃厚な1日目の夜は更けていきました。

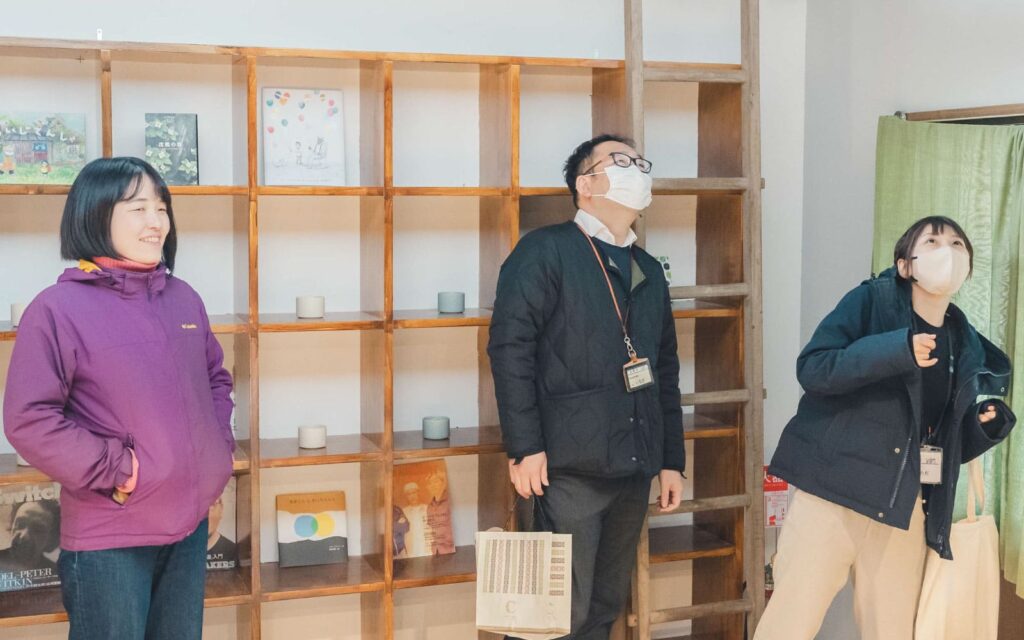

2日目。上空を覆う寒気の影響で、ほのかに春の気配を感じた昨日から打って変わって、冷たい雪の朝となりました。この日は新町通りにある「みよし邸」の2階の貸しスペースで、伊達さんが経営する事業についてじっくりとお話を伺う、題して「イトバナシトーク」でスタートです。

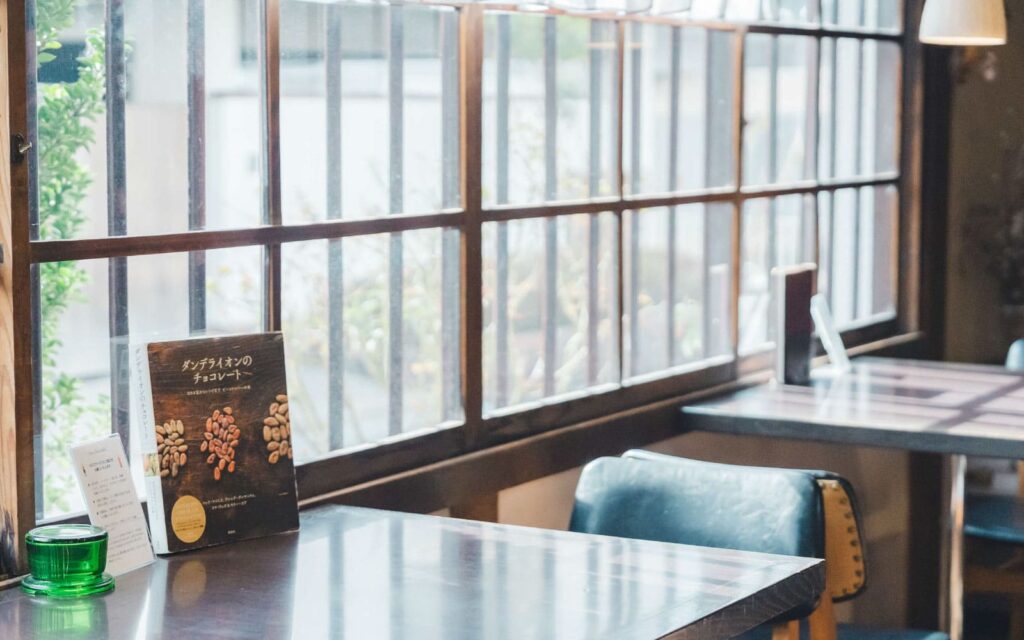

つくる人とつかう人、両方の暮らしが豊かになるモノづくりと社会を目指す「株式会社イトバナシ」は現在、インド刺繍のエシカルファッションブランド「itobanashi」とビーントゥバー(カカオ豆【Bean】から板チョコレート【Bar】までを自社内で一貫して製造するチョコレートの製法)のチョコレート専門店「chocobanashi」の2つの事業を展開しています。

バレンタイン直前の繁忙期の只中ですが、イトバナシの副代表を務める杉川さんも参加してくださり、事業経営のリアルを語ってくれました。

起業のきっかけや会社のコンセプトに加え、事業計画や売上、利益の使い方など通常社外では語られないようなことも明らかにしてくれます。

五條を拠点として事業を展開してきた経験をもとに、これからこの町で「余韻」を育てていく二人のために紡がれる言葉たちは、厳しくも暖かな応援のメッセージのように感じられました。

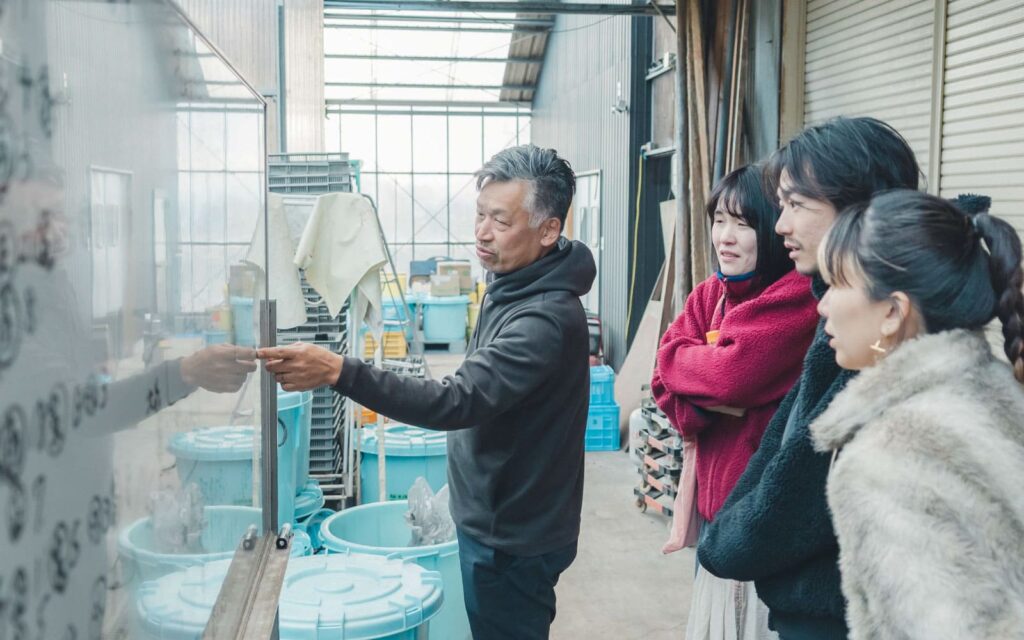

心地よい緊張感が漂う「イトバナシトーク」の時間を終え、商品の製造現場を見学するため、chocobanashiの製造所兼店舗へ。中ではスタッフの方々が手分けをし、大忙しで作業にかかっていました。

甘くとろけるようなカカオのアロマが満ちる空間で、素早く丁寧に、次々と商品が生み出されていきます。製造工程の説明を受けた後、タイルをかたどったシリコンにチョコレートを流し込む作業を体験させてもらうことになりました。

真実さん:角まで広げるのが難しい!

少し緊張した面持ちで挑む真実さんの様子を杉川さんが見守ります。

無事に型に流し込めたチョコレートにカカオニブ(カカオ豆を細かく砕いたもの)をトッピングし、「完成品はまた後で」と冷蔵庫に仕舞われました。

続いて、昨年新たに増設したばかりという第二工場へ。

焙煎したカカオ豆を味見させてもらったり、商品のニブグラノーラの製造を見せてもらったりと、稼働中の現場の雰囲気を見学します。

時刻は12時半になりました。同じ新町通りにある明治15年創業の老舗食堂「山直」さんで昼食をいただきます。

太一さんはかやくうどん、真実さんはきつねうどんを注文。二人で仲良く親子丼も分け合って、心も体も温まりました。

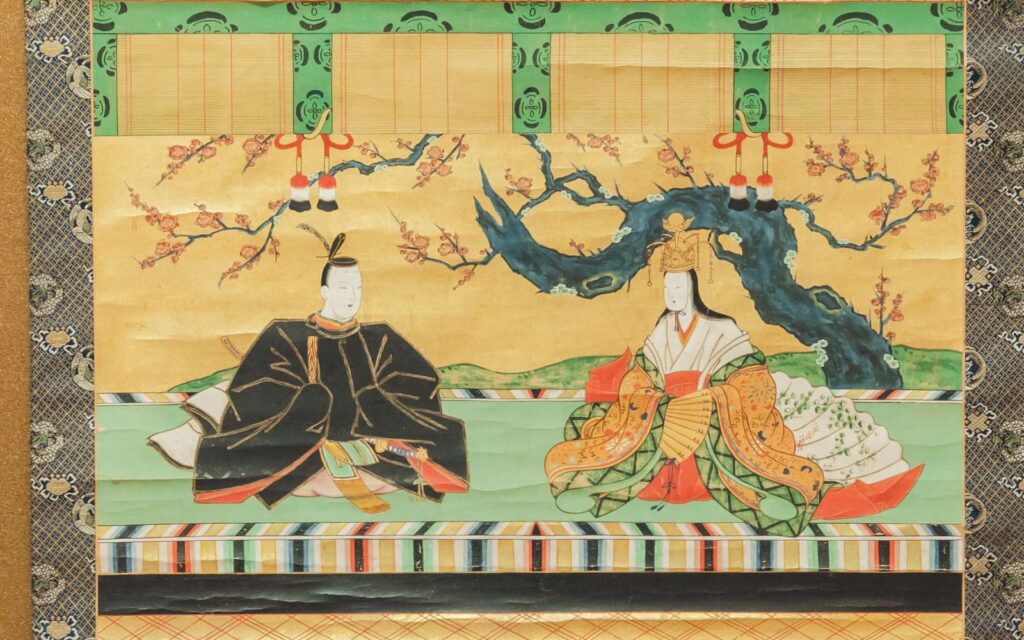

お腹を満たした後は、市内の登録有形文化財「藤岡家住宅」へと向かいます。築200年を超えるこのお屋敷は、戦前に佐賀・和歌山・熊本の官選知事を務めるかたわら、俳人「藤岡玉骨」としても活躍した藤岡長和の生家。現在の当主は遠方に住み、約30年間空き家になっていたそうですが、「NPO法人うちのの館」が管理と運営を引き受けて、2008年からは一般公開されています。

案内してくださるのは、名物館長であり学芸員の川村優理さん。五條市の名誉市民でもある児童文学作家・川村たかしさんのご長女で、自身もエッセイスト・童話作家としても活躍されている方です。

川村さん:初めまして! 今日は大阪から? そうですか。ここは空気がいいし、お水はおいしいですよ。今日はこの後ご予定は? どのくらいのお時間案内させてもらっていいんでしょう。

1時間半ほどの予定で案内をお願いすると、「さっそく出発しましょう!」と川村さんのガイドツアーがスタートしました。

江戸時代の庄屋として知られる藤岡家住宅ですが、葛城修験の中心地「金剛山」の登山口付近にあることから、修験者たちが立ち寄る薬種商や両替商、質商、紺屋など商家としての一面もあったそう。

入り口付近に店の間、奥には句会や食事会に利用できる貴賓の間、茶室、27畳もある大広間、内蔵、書斎など、軽快な足取りで案内してくれる川村さんを見失ったら迷子になりそうなほど広く入り組んでいて、まるで迷路のようです。

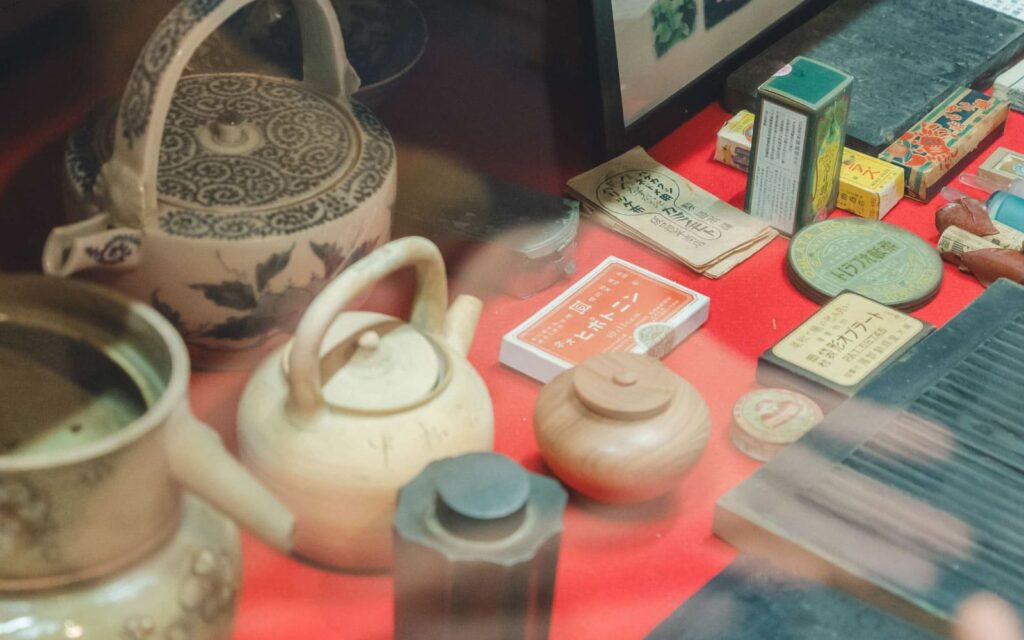

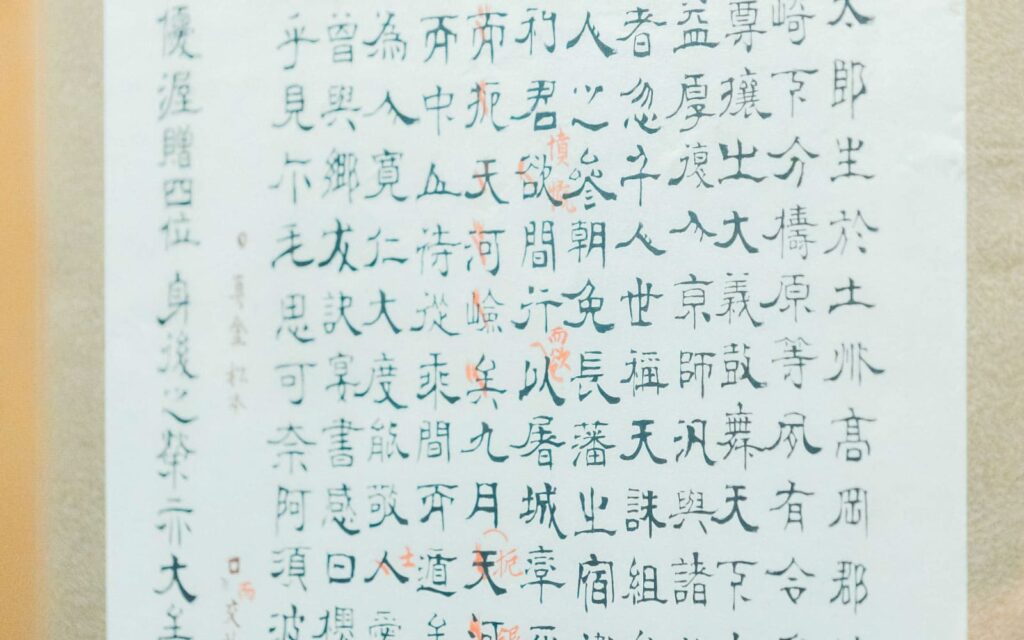

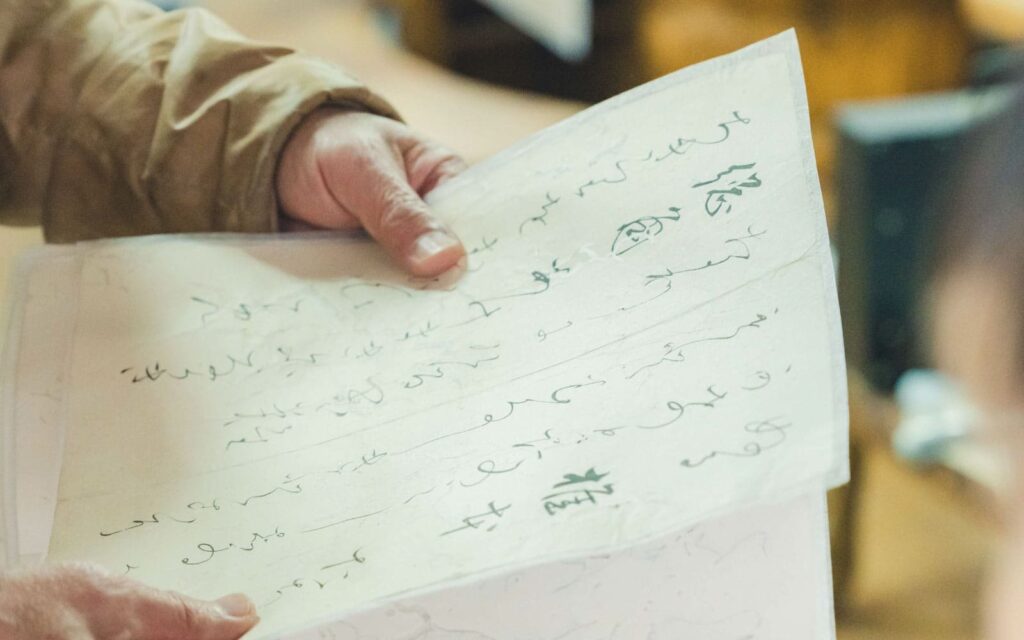

その広い館内の至る所に、60年前の絵馬や、大きなクジラのひげ、先月まで動いていたという慶応4年製の振り子時計や、見たことのない昔の日用品、南方熊楠・高浜虚子・森鴎外・与謝野晶子など錚々たる面子の直筆資料など、珍しいものや興味をそそられるものが所狭しと並んでいます。とても一軒の民家から出てきたとは思えないような見ごたえ。しかも、展示内容は季節ごとに入れ替わるというから驚きです。

川村さん:天井裏にまでぎっしり物が詰まっていて、整理が追いつかない資料がいっぱいで。もう、毎日宝探しみたいにどきどきワクワクしてるんですよ。今日は何を見つけるんやろうって。

そう話す川村さんの表情からは、この家に詰まったたくさんの物語への好奇心と愛情が溢れ出しています。川村さんがキャスト役の、時代を行き来するテーマパークを訪れたような、学びと笑いに満ちたひとときを過ごすことができました。

さて、次に向かうのは「熊代農園」さんです。柿の名産地として知られる西吉野地区に入ると、山一面に果樹畑が広がる景色が目に飛び込んできます。細い坂道をくねくねと上っていくと、熊代農園の加工場に到着しました。

お話を聞かせていただくのは、明治初期から続くこの農園の4代目・熊代敬三さんです。

熊代さん:こんにちは。寒いんで、中にどうぞ。

主に柿と梅を栽培・加工して販売している熊代農園は、日本で有機JAS認定の制度が始まるよりも前から、30年以上農薬を使わずに梅を作り続けてきた篤農家。自社加工される梅干しや、自家生産の発酵肥料で育った味わい深い柿は、多くのファンから支持されています。この地域の果物づくりの歴史、慣行農法と有機栽培の違い、年間の仕事の流れ、収穫した作物の販路など、果樹農家という仕事について様々伺いました。

熊代さん:いつもこの時期やったら梅の干し作業を見てもらえるねんけど、今年は梅がなくて。天候の影響で、去年はいつもの3割くらいしか採れなかった。継いでから23年経つけど、こんなんは初めてですね。

開花の時期に気温が下がり、受粉の役割を担う蜂たちが飛ばなかったことが原因ではないかという熊代さんのお話から、自然環境の影響を大きく受ける農業ならではの難しさが伝わってきます。

その時、加工作業をしていた熊代さんの娘さんがお父さんに帰りの挨拶に来られました。可愛らしいお孫さんも一緒です。

帰り際、お孫さんは大好きなおじいちゃんと離れがたい様子。せっかくだからと、同行するカメラマン・百々さんの提案で、家族写真を撮らせていただくことになりました。

無垢な子どもの愛らしい姿に一同和みつつ、ご挨拶をして娘さんとお孫さんを見送った後は、加工場を見せていただきました。

毎年自家採種し、有機栽培している紫蘇で作るゆかり、梅の黒焼きパウダー、柿をスライスして乾燥させた柿チップなど、施設を案内してもらいながら試食もさせていただきました。

どれもこれもおいしい上に、帰りには柿チップ「柿のきもち」や「あんぽ柿」をお土産にと持たせてくださる熊代さんのさりげない計らいに、一同感激しきりでした。

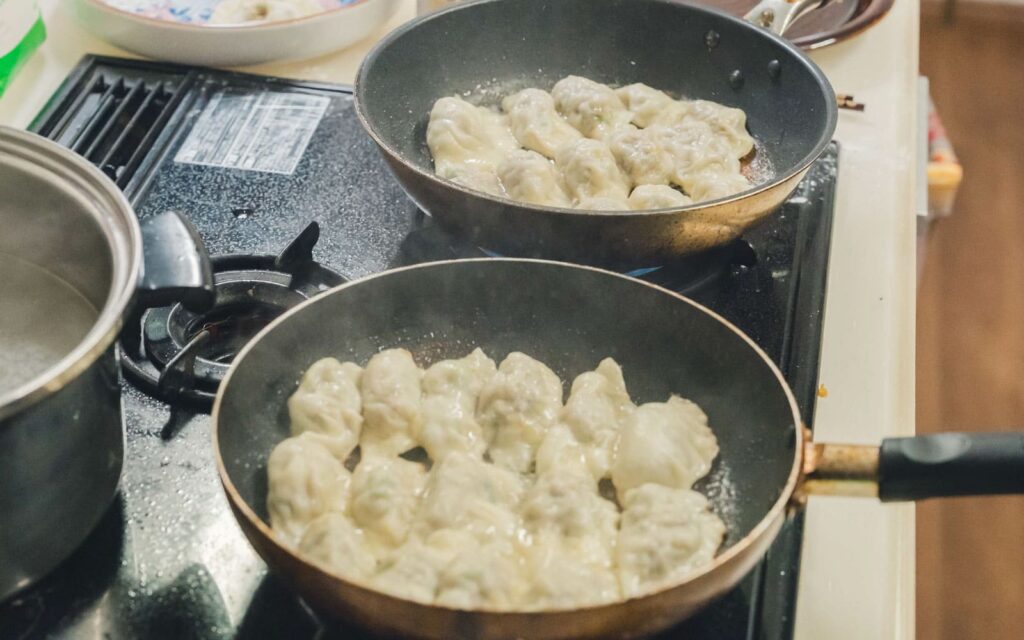

熊代さんに別れを告げ、戻ってきた「標」のキッチンでは、今夜の交流会の準備が始まりました。主菜は、昨年の「暮らす奥大和」も好評だった手作り餃子。今年も杉川さん監督のもと、皮係と餡係の二手に分かれて作業開始です。

皮係は、倉若夫妻とイトバナシスタッフの東さん。真実さんが捏ねた生地を分割し、太一さんと東さんが丸く伸ばして成形していきます。

太一さん:これ、丸く伸ばすの難しいな……。

杉川さんの指示が飛び交う中、初めての作業に戸惑いつつも、キッチンには笑い声が響きます。一方の餡係は、初日のランチ会でお会いした市役所職員の三﨑さんと、娘の明日香ちゃんの仲良し父娘。

挽肉に白菜やニラを練り込んだら、個性豊かに仕上がった手作りの皮で次々に餡を包んでいきます。

主役の二人が餃子づくりに精を出す中、参加メンバーが続々と集まってきてくれました。「標」を運営する「NPO法人大和社中」の代表・中さん、JR五条駅前で喫茶店「toto coffee」を営む櫻本さん、国産小麦を使った薪窯パン屋「boss pain(ボスパン)」の杉本さん、「chocobanashi」の店長・柗本さん、そしてchocobanashiとのコラボジェラートを作っている「TENKARA GERATO」の畠中夫妻と長男の清史郎くんも、天川村からはるばる駆けつけてくれました。

伊達さん:じゃあ、一旦乾杯しましょうか。みんなグラス持って!かんぱーい!

グラスを交わし、大宴会の始まりです。テーブルの上にはもっちりと焼きあがった餃子のほか、東さんの手土産の唐揚げ、三﨑さんが釣って来てくれた魚のお刺身や、杉川さんお手製の麻婆豆腐などが並びます。

年齢も職業も多種多様な交流会は、話題も様々。これから五條のまちに関わっていく二人を歓迎しつつ、皆思い思いの話題で盛り上がっていました。

交流会の最後、杉川さんから倉若夫妻にプレゼントが。可愛らしい鹿の刺繍の包装紙に包まれたそれは、お昼に真実さんが作ったチョコレートでした。真実さんは大切そうに包みを開いて、さっそく味見。工程のほんの一部とはいえ、初めて自身が製造に関わったチョコレートのお味は、一層特別に感じられたようでした。

3日目の朝。外は昨日同様の冷え込みですが、雲の隙間から時折日が差し、中庭の梅の木を照らしています。

太一さん:おはようございます。めっちゃよく寝られました~朝までぐっすり!

爽やかな笑顔の倉若夫妻と挨拶を交わし、最終日のスタートです。「チョコを買って帰りたい」というお二人の希望で、まずはchocobanashiへ。

カカオ豆の産地やフレーバーごとに味わいの異なるチョコレートたちが、二人の前にずらりと並びます。

昨日の交流会にも参加してくれた柗本さんが、それぞれのチョコレートの特徴を紹介してくれます。あれもこれもと迷い、楽しくも悩やましいお買い物の時間となりました。時刻は11時前、続いてchocobanashiからほど近い「五條 源兵衛」の門をくぐります。

江戸時代の商家をリノベーションしたこのお店は、地元五條で育った野菜を主役とした日本料理レストラン。ミシュランガイドにも掲載されており、日本全国や海外からも、このお店を目指して五條を訪れる人が絶たない人気店です。今日は食事の前に、料理長の中谷曉人さんがお話の時間を設けてくれていました。

中谷さん:はじめに伝えておきますが、僕は元々五條市民じゃないんです。実は奈良県民でもなくて。だからこそ県外から来るお二人にお話できることもあるかなと思っていて。地元の方じゃ見えない部分もあると思うので。

ご自身の経歴やお店を立ち上げることになった経緯、その中での地域の方々との関わりから学んだこと、五條で事業をする上で大切なことなど、具体的な例を挙げ、経験談を交えながら丁寧にお話してくださいます。

中谷さん:僕は、目先の目標はあまり立てません。10年後こうなりたいから、今はこれをしないといけないなって、常に未来のイメージに向けて動いています。そうするようになったのは、建物との出会いが大きいですね。

300年近く、移築もなしに残っているこの建物と出会ったこと。当主は変わりながらですけれども、今まで残してきてくれた人がいるわけじゃないですか。300年間ここにあるってことは、この後300年残していく話をしなければいけないんじゃないか。そう考えると、数年先のことを考えていたとしても、300年後もこの建物があり続けるために、今は僕がここで店をしているけれど、その後また違うことをする人が見つかったらいいし……そうやって残っていってくれたら、300年後には「この建物、600年前からここに建ってるんや」って話ができる。そうなるとなんか面白いなって。後世に残すというか、地域に残していくものができればいいのかなと思うんです。

外の人間がやっているとしても、地域の方が自慢できるようになるじゃないですか。「残す」って難しいんですよね。事業も、継続が難しいって言われますけど。でも、難しいと思うと難しい。成功するまで諦めないで、「やってやるぞ』っていう気持ちでいけばいい。

料理やお店作りを通してたくさんの人を魅了し続ける中谷さん。その核となる信念が伝わってくるようなお話に、二人はじっと聞き入っています。

中谷さん:自分の持っているものを最大限に生かしながら、その中でひとつくらいは勝負をかけてもいいと思います。やりたいと思うことはやったほうがいい。やってみて、今は旬じゃなくても、いずれ時代が追いついてきて旬になるかもしれないですからね。

ご自身の経験に裏打ちされた重みのある言葉たちに、倉若夫妻は心を打たれた様子でした。お話しを振り返りながら雪景色を眺めていると、ほどなく給仕スタッフである中谷さんの奥様が美しいお料理を運んできてくれました。

食前酢に始まり、まずは薄氷に見立てた大根をあしらった柚子餅の温かい椀物が。

次に、寒さで甘みを増した焼きほうれん草と大和芋、三層仕立てになった冬野菜のポタージュスープ。

素材の豊かな風味を味わえる揚げ物、大和牛のステーキ、締めの牛蒡ごはん。そのどれもがシンプルでありながら遊び心に富んで味わい深く、「食べる人を楽しませたい」という想いが感じられます。

また、一皿ごとに素材がもつ物語や、料理をより楽しめるポイントを中谷さん自ら紹介してくださり、「育ててくれる人がいるから料理ができる」という素材そのものや生産者の方への感謝の念がひしひしと伝わってきました。

中谷さん:最後のデザートには、chocobanashiさんのカカオニブを使わせていただきました。

とろとろの焼き林檎に添えられた小豆の甘煮とカカオニブ。素材それぞれの個性が混ざり合うことで、食感や風味が豊かに変化し、香ばしいタルトタタンのように調和したスイーツが口の中で完成する……そんな仕掛けのあるデザートです。

最後の一皿をじっくりと味わい、全て食べ終える頃には、皆すっかり中谷さんの世界に魅了され、心地よい満足感に満たされていました。

中谷さんと別れた後は、太一さんが営む宿「余韻」へ。次は、「ゲストハウス彩」を営む工藤美雪さんと待ち合わせ。この機会に見学したいと、一昨日出会った市役所職員の方々も時間を合わせて到着されていました。

太一さんと真実さんは初対面の工藤さんと挨拶を交わし、職員さんたちも一緒に部屋や中庭を案内します。障子戸を開ければ、入口から奥まで抜ける開放的な間取りが心地よく、薪ストーブの横に設置されたゆったりとしたフロアソファは、いかにもゆっくりと寛いで過ごせそうです。

裏庭では焚火やバーベキューも楽しめるとのことで、色々と想像を膨らませながら意見交換がなされます。

リノベーションされる前に視察に来ていた職員の方もいて、「こんなふうに生まれ変わったのか」と、普段は宿泊者しか入れない宿の内部を皆興味津々で見学していました。

「余韻」の案内を終え、続いて工藤さんが営む「ゲストハウス彩」を見せていただくために移動します。五條新町から車を10分ほど走らせると、山と田畑に囲まれた一軒家に到着しました。

真実さん:なんかほっとするなぁ。実家みたいな雰囲気。

工藤さん:そうそう、みんな初めて来たのに「懐かしい」って言ってくれますよ。

木のぬくもりを感じる明るいリビングの奥には、カウンターキッチンが。調理器具や食器はもちろん、調味料なども自由に利用できるそう。ダイニングテーブルの横には大きな地図が貼られていて、アジアやヨーロッパ、アフリカなどに、小さなドットステッカーが散りばめられています。

太一さん:これめっちゃいいな。どこからお客さんが来てるか、分かるようになってるんや。

工藤さん:海外からだとヨーロッパのお客さんが多いですね。もちろん国内も、いろんなところから来てくれます。以前ご近所の方が、家がリフォーム工事中やからって家族で一時滞在してくれたこともあって。その時は子どもさんがここから登校したり……私が思ってもいなかったような使い方も、お客さんが見つけてくれます。

寝室となる和室に案内してもらうと、そこには最近作ったばかりというドラえもん式の押し入れベッドが。ワクワクするような仕掛けに、旅を楽しんでほしいという工藤さんのおもてなしの心が感じられます。

五條市出身であるものの、この宿を始めるまでは長野県の松本市でカフェを営んでいたという工藤さん。いつかは地元・五條に戻りたいという思いを抱きながらも充実した日々を過ごしていました。それがある時、実家のお隣の空き家が放置されて問題になっていると聞き、自分にもできることで故郷に恩返しをしたいと、25年ぶりに五條へ戻ることを決めたそうです。

工藤さん:最初はカフェにしようと思ってたんですよ。

ところが、この地区は市街化調整区域に定められており、カフェやゲストハウスなどの「営業」ができないことが発覚。空き家を活用するために何ができるか考えた結果、「民泊」という宿泊形態であれば可能だということが分かり、「泊まるだけではなく、地元の人との交流やイベントもたくさんできるような拠点となる町宿にしたい」と考え、「彩」を開業することを決意されたそうです。

工藤さん:やってみたら天職でしたね。カフェよりこっちやったなって。泊まりに来てくれたお客さんとゆっくりお話したり、一緒にお酒を飲んだりして、こんな楽しい仕事ないですよ。

ゆっくりお話を伺っているうちに、今日の宿泊者の方が出先から戻ってこられました。

この日のお客様は長野から月に一回はここに泊まりに来るという馴染みの方。旅の楽しみとして買い集めてきた地域の食材を手慣れた様子で冷蔵庫にしまう姿は、まるでご自宅に帰ってきたよう。

工藤さんとのやりとりからも、心地よい信頼関係が感じられます。一括りに「宿」と言っても、目指す雰囲気やゲストとの関わり方など、その在り方は千差万別。違いがあるからこそ、宿泊者は自分に合った過ごし方ができるところを選べます。お互いに刺激を受け、情報を交換し、それぞれの目指す姿を確認する。そのためにも、同じ地域内で宿泊施設を営むもの同士、交流の大切さをしみじみと感じられた時間でした。

これでプロブラムの予定は全て終了です。chocobanashiに戻り、最後に皆でこの3日間を振り返ります。

まずは倉若夫妻に、今の気持ちを伺いました。

真実さん:この3日間の全部を通して、これから五條に来るのがより楽しみになりました。今回みたいに、自分で経営しているとか、いろんなジャンルの方たちと出会う機会が今までなかったのですごく勉強になったし、楽しかったです! 歴史深い町だっていうのは聞いていたけど、今回さらに、皆が協力して建物とかいろんなことを大切にして、長年守ってきた町なんだなっていうのが感じられて、すごく心に沁みました……私もいろんなものを大事していこうって思います。

心に残ったシーンはたくさんあるけど、源兵衛の中谷さんの「300年残ってきたものをさらに300年続ける前提で考えている」っていうお話は特に胸に残りました。そんな思いで、そんなにも先のことまで見通して、いろんなことを考えてるんだなって。私はどちらかというと目の前のことだけを見ているタイプなので……もっと広く考えていきたいなと思いました。

太一さん:総じて、めちゃくちゃ楽しかったですね。皆さん個性がほんまに豊かで。「一番すごい」が毎日更新されるくらい、一人ひとり印象的で、全員それぞれに熱い思いを持って五條で生活されていて、そういう思い、人間味みたいなところも知れたのが、すごくよかったなって思いました。

ただ、その分、ちょっと疲れましたね(笑)。新しい世界に出会いすぎて、インプット過多で、ちょっと脳がオーバーヒート気味です。でもほんまに楽しかったです。あと、これだけたくさんの人に声をかけて、出会わせてくれる伊達さんの人望がすごいなと思いました。本当にありがとうございました。

二人の思いを受けて、伊達さんから。

伊達さん:3日間ありがとうございました。多分情報過多になりそうかなってスケジュールを組む時からもう思ってて。でもこんな機会ってあんまりないと思って、あえて詰め込んだようなところもあったので、今ちょっとオーバー気味という言葉を聞けて、しめしめみたいな気持ちです(笑)。

こうやって移住を希望してくれる人を迎えるってなかなかないことなので、さっき真実さんが「楽しみになりました」って言ってくれたことがすごく嬉しいです。3日間で聞いたことや経験したことが、今はまだバラバラでつながっていなくても、今後暮らしていく中で何かにつながったらいいなって思います。何よりも、私たちと今後も関わっていってもらえたら、めっちゃ嬉しい。いい人たちに来てもらえたなっていう気持ちです。

今回のことを思い出しながら、またお友達や他の人たちにも「五條いいとこだよ」って広めてもらえたり、連れて来てもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。

最後に、杉川さん。

杉川さん:僕も五條市民じゃないところからスタートしていて、なかなか知り合いも少ないまま事業ばっかりやってるので、これからプライベートでも色々楽しくやっていけたら嬉しいなと思います。ファミリーが増えた感じでね。これからもよろしくお願いします。

お互いに感謝の言葉が伝えられたところで、「暮らす奥大和」五條編の濃密な3日間は終了です。

昨年末に宿を引き継ぎ、五條と大阪を行き来する生活を始めていた倉若夫妻。4月からは住まいも五條に移し、新生活をスタートされることになったそうです。訪れる場所だった町が帰る場所となり、新しい日常の中で見えてくるものがたくさんあると思います。

長い歴史が息づくこの町で、今を大切に軽やかに生きるお二人は、これからどんな物語を紡いでいくのでしょうか。その始まりに立ち会えたことに感謝し、お二人の笑顔にまた会える日を心待ちにしながら、レポートを終わります。

事例に戻る