Try Living in Okuyamato.

Try Living in Okuyamato.

Organized by Nara Pref.

Organized by Nara Pref.

写真・文=赤司研介(imato)

令和7年2月24日。二十四節気では「雨水」と呼ばれる雪解けの時期……のはずが、当日の深夜から早朝にかけて、なんと大雪の予報。標高400~1320mのところに集落が点在し、奈良県内でも特に寒いとされる野迫川村の積雪がどうなるかと思われましたが、幸い降雪量は(野迫川村にしては)さほどでもなく、「暮らす奥大和」野迫川村編はホッと胸を撫で下ろす幕開けとなりました。

薪ストーブに薪をくべてくれているのは、待ち合わせ場所である「かふぇ琥珀」のオーナー西本利広さん。今回の案内役を務めてくださる「Caféほうぼう」の店主・鈴木信義さんと一緒に参加者の到着を待っていると、窓の外に広がる雪景色の中、一台のワゴン車が敷地内に入ってくるのが見えました。

到着したのは、今回の参加者である中村優子さんと、中村さんの友人で、昨年野迫川村に移住した林はるみさん。中村さんは、保育や福祉の仕事を経て心身の調子を崩し、現在は療養中ですが、もともと付き合いのあった林さんの勧めを受けて、移住体験に参加を希望されました。

中村さん:こんにちは!雪すごいですね(笑)。

実は昨日のうちに林さんの車に乗せてもらって来村していたという中村さん。大阪の自宅ではあまり眠れないそうですが、野迫川村だと非常によく眠れるのだとか。

まずは、「かふぇ琥珀」に併設する中村さんの宿泊先「けんた家」にチェックイン……のはずが、街では思いもよらない出来事が発生。水道が凍ってしまい、お湯が出ないのです。でも、こんなことは野迫川村の皆さんにとっては日常茶飯事。まったく慌てる様子もなく、林さんのお宅に、そのまま3日間宿泊してもらうことに落ちつきました。

せっかくなので「けんた家」の中を見学だけさせていただき、一休みしてから鈴木さんの愛車・ジムニーに乗り込んで、大股という地区の漁業組合が集落経営するあまごの養殖場へ向かいます。

スタッドレスタイヤを履いた四輪駆動車は雪道をものともしません。走ること20分、目的地の大股集落に到着しました。養殖場を通って流れ出た水が凍り、氷瀑のようになっています。

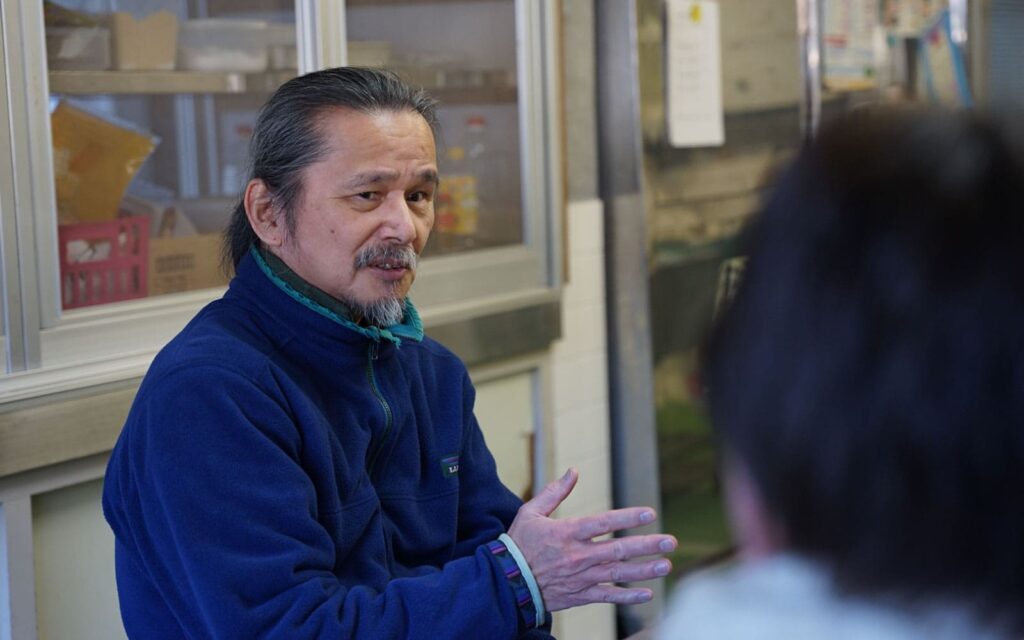

現地では、大股漁業生産組合の理事長・増谷良栄さんが事務所の部屋を暖めて待ってくれていました。

大股漁業生産組合が誕生したのは1970年。村の主産業である林業の従事者が引退後に働く仕事づくりのために始まったそうです。奈良県の補助を受け、三重大学の指導のもと養殖場をつくり、50年以上集落で経営していること、現在の年間生産量は約12トンにおよび、関西最大規模のあまご養殖場であること、そのほか売上規模やあまごの釣り方など、増谷さんは様々にお話ししてくださいます。

増谷さん:県内外の料理店やホテル、漁協組合などに卸しています。また、あまごの甘露煮も製造しています。この2階で炊き上げて、真空パックにして出荷するんです。おいしいですよ。

あまごの出荷がある日には、朝の4時過ぎには組合員全員で集合して、トラックへの積み込み作業をするのだそうです。出荷以外にも、餌やり、養殖池の掃除、選別してあまごの大きさを揃える作業など、仕事は多岐にわたります。真冬の冷気の中、水に触れる仕事の過酷さは想像に難くありません。

そんな決して楽とはいえない事業を、組合員それぞれ仕事や生活があるなかで、50年にわたり集落で続けてこれている理由のひとつは、販路がきちんと確保されていることのようです。

増谷さん:販路は県の漁業連盟や、釣り堀などのつながりから営業に行ってつくりました。今も生産さえできたら売り先はあるので、目下の課題は生産する人がおらんくなってくることですね。

そんな話をしているところへ、作業をされていた津田きよ子さんが事務所に戻ってこられ、コーヒーを入れがてら、会話に加わります。

津田さん:昔は出荷するときはここに車入れれへんだ、あの坂をみんなでバケツリレーして詰んで運んだ。今みたいに楽なんでなかった。ほんとにしんどかった(笑)。

津田さん御年80歳。かつてはこの地区にある有限会社津田林業に勤めて山仕事をされていた方で、定年の70歳までチェンソーで下草刈りをしていたというから驚きです。

津田さん:そんなん今でも細い木なら切りよるで(笑)。檜や杉なんて、上見て枝がどっち向いとるか見て、その方向に受け切ってやるから、ブーンいうたら切れていくさかい、歩くよりマシや(笑)。

近所に住む92歳のおばあちゃんが元気に畑をしていること、白菜を300玉植えたが鹿に食べられてしまったこと、逆に狩猟した鹿のおいしい食べ方など、野迫川の人々の暮らしぶりが伝わるお話をたくさん聞くことができました。と、話は尽きませんが、もうおいとまする時間です。

最後に養殖池を見せていただきながら車へと戻ります。

最後に記念撮影をして、増谷さんにお礼を言って別れます。続いて向かうのは、日本三大荒神のひとつ、立里荒神社です。

30分ほど車を走らせ、ぐんぐんと坂道を登っていくと、神社の一の鳥居がある駐車場に到着。標高は1100メートルを超え、一層雪が積もっていましたが、幸運にも晴れ間が除くお天気に。ただ、吹き付ける風は強く、遠くを流れる雲も足早に通り過ぎていきます。

立里荒神社は、桜井市にある笠山荒神、宝塚市にある清荒神とならぶ日本三大荒神(火の神や台所の神といわれる)のひとつで、本社御祭神は、火産霊神(ほむすびのかみ)と誉田別命(ほんだわけのみこと)。

縁起によれば、弘法大師が高野山を開く際にこの場所で修業し、三宝荒神を勧請したと伝えられています。標高1260メートルの荒神岳山頂にあり、創建は西暦800年頃といわれる空海ゆかりの神社です。

中村さん:わー!すごい!

街では決して見ることのない山が連なる絶景に、中村さんの歓声が響きます。

そしてここから拝殿まで、鳥居のトンネルが続く200段ほどの階段を登っていきます。

吹き付ける風が雪を舞い上げ、中村さんは思わずフードを被ります。手袋を忘れてしまった鈴木さんは、冷気に手が悴んでかなり辛そうです。

雪で滑らないように、気をつけながら。一歩一歩、登り続けて15分。ようやく頂上に辿り着き、神社の拝殿が姿を見せてくれました。こんな雪の日にもかかわらず、信者さんがお一人参拝に来られていて、二人はびっくり。

その方とお互いに、「こんな日にまさか他の人がいると思わなかったです(笑)」というやり取りを交わし、先を譲り合ってお参りします。

縁起に目を通し、本来であればベンチに座ったりゆっくりと過ごしたいところですが……あまりの寒さに断念。足早に下山することに。

「かふぇ琥珀」に戻ると、西本さんの妻・秀子さんと、尾﨑裕子さんがお鍋と副菜を作って、交流会の準備をしてくれていました。

荒神社ですっかり冷えきった体を、薪ストーブの火がぽかぽかと暖めてくれます。

中村さん:あー、あったかいですね~。

野迫川村のホスト役を担ってくれている「NPO法人結の森倶楽部」は、女性陣が本当に元気な集まりで、この日も秀子さんと裕子さんを中心にわいわいと会話が広がっていきます。そんな野迫川村の日常に、時に加わったり、眺めたりしているうちにすっかり日が落ち、集合時間になりました。

この日集まれたのは、中村さんを含めて総勢12名。NPOの理事長を務める尾﨑伸二さんと妻の裕子さん、ここのオーナー・西本さんと秀子さん、津田林業の社長を務める津田眞里子さんと息子の一馬さん、津田林業スタッフの吉川さん、中村さんの友人の林さんと、地域おこし協力隊の空き家担当として役場に勤務する林雄介さんというメンバーです。

今ではすっかりこんな言い方はされなくなりましたが、ヤングチームとアダルトチームに別れて料理を囲み、それぞれ飲み物を持ったら、早速乾杯!

最近孫が生まれたこと、県内に新たにできた施設に遊びに行ったこと、ワインが嫌いなこと。日常の何気ない話題で盛り上がる普段通りのやり取りの中に、中村さんも混じって、質問に答えたり、合いの手を入れたり。時折、保育士の資格を持っていること、子どもに関わる仕事ができたらいいなと思っていること、この日のために髪色を落ち着かせてきたこと、心の病のことなど、中村さん自身についても少し言葉にしながら、交流されていました。

たくさん食べて、わいわい飲んで。あっという間に賑やかな夜は更けていきました。

迎えた二日目の朝。昨日よりは雪解けしているものの、まだまだすっかり雪国の野迫川村です。

待ち合わせ場所の元給食センターに伺うと、長さが1メートルはありそうな氷柱が地面に向かって伸びていました。

本当に野迫川村に住むとすれば、どんな家があるのか、住宅事情は知っておかなければなりません。そこで、この日はまず村営住宅の見学からスタート。鍵を借りるために、村役場へ立ち寄ります。

車を走らせること10分。役場職員や単身者が多く住むという村営住宅地に到着しました。

鍵を開けて中に入ります。

間取りは、一人暮らしにはちょうどいい、比較的コンパクトな2DK。築年数もそこそこ経っている様子で、それなりに使用感はありますが、ここであればすぐに住み始められそうです。

続いて、空き家の古民家を見せてもらうために、昨日の交流会にも来てくれた地域おこし協力隊の林さんと待ち合わせの予定。とその前に、少し時間があったので、待ち合わせ場所の近くにある野川弁財天に立ち寄ることにしました。

「高野山真言宗 妙音院」と書かれた門をくぐった先に現れるこの神社は、昔から「野川の弁天さん」の愛称で親しまれ、荒神社同様に空海による創建とされています。

階段を登ると、梵鐘がありました。神社とお寺の物事が混在する、神仏習合の名残だそうです。せっかくなので、中村さんは鐘撞きにチャレンジ。

中村さん:いち、に、さん!

「ゴーーーーン!」と、物音のしない静かな境内に、心地よい鐘の音が鳴り響きます。ここからさらに階段を登ると、少し色がはげかけているものの、カラフルな本殿が現れました。

鈴木さん:建物自体はけっこう古いものらしいんですが、色は後から塗り直してあるそうなんです。それが理由で文化財登録ができないらしいんですが、私は信仰心とかまったくありませんが、でもこういう、人がつないできたものは大切にしていくべきだと思うんですね。

中村さん:人がつないできたものかぁ……。

弁天さんに挨拶をして、林さんとの待ち合わせ場所に向かいます。到着すると、林さんはもう来てくださっていました。挨拶を交わし、売りに出されているという古民家にお邪魔します。

林さん:この建物は、幹線道路沿いにあって、コンパクトでおもしろい家なんですが、いかんせん傷みがひどくて、住もうと思ったらかなり手を入れないといけないので正直厳しいと思うんですが、野迫川村の家ってこんな感じなんだって雰囲気を感じてもらえたらと思います。

その言葉通り、単身者にちょうどいいサイズ感で、日当たりもよさそうですが、かなり手を入れる必要があり、すぐに住める、という物件ではありませんでした。

林さん:空き家は多いんですが、なかなか貸したり、売ったりしてくれる家が出てこないのが現状ですね。

人が少なくなるほど、田舎で空き家を見つけるのは難しくなるのかもしれません。

林さんと別れ、野迫川村で長く営まれてきた「お食事処グリーン」に到着。本日のお昼ごはんはこちらでいただきます。

各種定食、丼もの、カレーやうどんなど、メニューがいろいろあって目移りしてしまいますが、中村さんはカツ丼、鈴木さんはミックスフライ定食を注文。

お腹を満たした後は、「かふぇ琥珀」で一休み。ゆっくり、のんびり、過ごします。

外では、昨日の交流会にも来てくださった尾﨑さんが除雪車の整備をしていました。これも街で見かけることは少ない、野迫川村の日常です。

続いてやってきたのは、村で唯一の保育所。

大学で幼児教育を学び、保育士資格を持つ中村さんにとって、自分のキャリアを活かせる場所です。

中に入ると、保育士の中本さんが笑顔で迎えてくださいました。

中本さんに園内を案内してもらいながら、子どもの人数や園舎のこと、保育士が足りていないこと、現在ハローワークを通じて人材を募集していることなど、村の幼児教育の現状について、色々とお話を聞かせていただきました。

以前、保育士として働いていたことのある中村さんは、少人数の子どもたちに密に接することができる環境に好印象を抱いたようで、早速スマホでハローワークの求人情報をチェック。勤務条件も想像以上に良く、「こんなところで働けたらいいですね」と中村さんはつぶやいていました。

外に出るともう夕方です。中村さんを林はるみさんのもとへ送り届けるため、スタート地点の元給食センターへ戻ります。建物のドアを開けると、カレーのいい匂いが。

林さん:おかえりなさい。おつかれさん。

林さんが中村さんに声をかける姿は、まるでお母さんのようです。

林さんは母方が野迫川村の出身で、先祖代々の家を譲り受けたことをきっかけに、自分のルーツである野迫川村に恩返しができたらと考え、昨年移り住んでこられました。長らく企業に所属して、うどん店事業に携わっていましたが、部署の閉鎖に伴ってお出汁のレシピを受け継ぎ、退職。昨年から地域おこし協力隊制度を活用して、村内にある「鶴姫レストラン」でうどん屋を開くチャレンジをされています。

ただ、施設の設備の関係で冬季休業を余儀なくされるため、この時期はお惣菜を作って、車で村内を回って販売しているといいます。この日も翌日のお惣菜の仕込みのために、朝からこちらで作業をされていたのです。ちなみにカレーは、村の若者たちからの要望を受けて作っているのだとか。

林さん:仕事終わったら取りに来はるんです(笑)。

時刻は17時を回り、今日の予定はここまで。明日は一日、林さんの惣菜販売に同行する予定です。まるで親子のような林さんと中村さんの笑顔に見送られながら別れます。

車を走らせると、遠くに雪化粧をした大峰山脈が。夕暮れが、野迫川村の一日の終わりを告げていました。

そして、三日目。初日の降雪が嘘のような、よく晴れた朝がスタートしました。

お昼前に集合し、林さんが特別に作ってくれていたお弁当をいただきます。

林さん:なんでもない普通のお弁当なんで、すいません。

そう謙遜されますが、優しい味付けがホッとする、とてもおいしいお弁当でした。

発泡スチロールのボックスにお惣菜を詰めて、いざ出発です。

移住前は雪道が運転できるか心配だったという林さんですが、すっかり慣れた様子です。

ひとつ目の集落に到着。林さんと中村さんは車を降りて、歩いて目的のお宅に向かいます。

林さん:こんにちは~、鶴姫です! 今日はお惣菜はいかがですか~?

これまで度々訪れているので、林さんのお惣菜を知ってくれているようす。おうちの方は、3つほど購入してくれました。

林さん:ありがとうございました~! もう雪ばっかりやな。もうええな。

売り買いして終わりではなく、二言三言交わされる何気ないやり取りに、人間味が溢れています。

そうして、次々とおうちを訪ねて回ります。

それぞれの場所で、にこやかに、いつものように、出会う人たちに声をかける林さん。その自然な姿は、まるで今でいうコミュニティナース※そのものであるように思えました。

※コミュニティナースとは、誰もが誰かの健康・元気を応援できる社会を目指し、暮らしのそばで地域の人たちと一緒につながりを育むことで、健康な毎日を一緒に作り出す人材 (「コミュニティナース・ポータルサイト」を参照)

一通り集落を回り終え、元給食センターへ戻ってきました。

林さん:お疲れ様でした。こんな感じでやってます。今はこれで売り上げ云々じゃなくて、知ってもらって、つながってということを目指してやっていて。また鶴姫がオープンできる季節になったらおいしいうどんを出すので、食べにきてください。優子(中村さん)もまた手伝ってや(笑)。

こうして、「暮らす奥大和」野迫川村編の予定が全て終了しました。最後に、中村さん、鈴木さんにそれぞれこの3日間を振り返るコメントをいただきました。まずは中村さんからです。

中村さん:保育園とか、普段見れないところを見学できたし、実際、ほんまに働けたらいいなと思ったんですけど、やっぱり車がないと難しいですよね。車があって、病院のことや周りのことを気にせずに来れるんやったら、来れたらいいなと思ってます。

中村さん:はるみちゃんからも、「月曜日から金曜日まで保育園で働いたら、土日鶴姫に来れるやん」とか言われて、「いやいや、私休みないやん!」って言ってたんですけど。寒いなーというのはありますけど(笑)、人があったかいし、楽しいし、いいなって思いました。ありがとうございました。

中村さんの言葉を受けて、鈴木さんです。

鈴木さん:今回、時期的には一番厳しい時に来てもらって、大変やったと思うんです。でも、こういうときに来てもらうことが僕はいいことやと思っていて。厳しさを知っておかないと、いざ来てから「知らなかった」ってなるともっとしんどくなってしまう。雪もすごいし、寒さもすごいでしょ。でも、やっぱり良さもあるんです。

鈴木さん:あんまり、これに参加したから「村に来ないといけない」とか考えないで、自分のペースで考えてみてください。条件的には壁もあるし、乗り越えないといけないこともあると思うんですが、自分のペースが大事だと思います。きっと、はるさんのお手伝いでこれからも来てくれると思うんで、野迫川に通うなかで、村の良さをもっと感じるようであれば、その上で考えてもいいですよね。

この村が、中村さんの心の回復に役立つようになればいいなと思っています。はるさんにもまたいろいろアドバイスをもらってください。最高のアドバイザーですから。今日一緒に回って、びっくりしました。はるさんの働きぶりが。まさに地域おこし協力隊だなって思いました。ありがとうございました。

今回、野迫川村とのご縁があった中村さんは、心の不調を抱える人でした。プログラムに参加してもらうことで状態が悪化してしまうことはないだろうか。よい時間を過ごしてもらえるだろうか。よい機会になるだろうか。そんな不安もなかったわけではありませんが、NPOの皆さんと相談して、参加してもらいたいと思いました。

昨今の先行きの見えづらい社会情勢のなか、様々な理由で、生きることに疲れてしまう人が増えています。得てして、そういう人たちは、真面目で、頑張り屋で、他人に合わせて自分を演じすぎたり、仕事を抱えすぎたりしてしまう傾向にあるような気がします。それが行きすぎると、気がつけば立ち上がれない、というところまでいってしまうのかもしれません。

そんな人たちにとって、雑音や雑念が少ない田舎はきっと過ごしやすいはずです。豊かな自然を感じられる環境。顔の見える地域の人たちとのつながり。自分が動けば誰かに喜ばれること。そういう物事に目を向けられるようになったとき、ニュースに流れるような大きな世界とは別の、自分にとっての小さな世界が大事だということに気がつけます。

中村さんがこれから、野迫川村とどのような関係をつくっていくのかはまだわかりませんが、今回の3日間が、中村さんが心を回復していく、そのきっかけになっていたらいいな、と思っています。